| Comics / Schrift-Bild-Relation / Bilderwortschatz / Superhelden-Parodie |

| Marius Lechler Die Rückkehr der Superhelden

In einer dunklen Seitenstraße schlägt

die unheimliche Gestalt mit dem Fledermauskostüm einen gefährlich

aussehenden Mann zu Boden. Es gibt wohl kaum ein anderes Medium, in dem die Beziehung zwischen Schrift und Bild und ihre dynamische Verknüpfung so offensichtlich nachzuweisen ist wie im Comic. Die Bewegung wird visualisiert durch Onomatopoesien, also Lautmalereien und "Bewegungslinien". Doch was Comic-Hefte so faszinierend und vor allem interessant für die Beschäftigung mit Schrift und Bild und deren "Beweglichkeit" macht, geht weit darüber hinaus.  "Comic" bezeichnet inzwischen nicht mehr nur die Abenteuer von

Mickey Mouse und Donald Duck, die für viele Leser ein fester Bestandteil

ihrer Kindheit und Jugend sind. Seit im Jahre 1896 das erste "comic

book", "The Yellow Kid" erschien, hat das Medium Comic

zahlreiche stilistische und künstlerische Veränderungen durchgemacht.

Doch nicht nur der Stil änderte sich, auch die Themen der bunten

Hefte decken inzwischen ein breites Spektrum beinahe aller Bereiche ab,

denen sich auch Literatur und Film widmen. Von der Geschichte des Holocaust

(Bedürftig, Friedemann/Kalenbach, Dieter: "Hitler - Die Machtergeifung"

& "Hitler - Der Völkermörder", Carlsen 1989; Spiegelman,

Art: "Maus", Rowohlt 1992) bis zum profanen Kochbuch (Uderzo,

Albert/Crabos, Marie-Christine: "Kochspaß mit Asterix",

Egmont Ehapa 1996) ist hier alles zu finden. Dennoch haben fast alle Comic-Publikationen

eines gemeinsam: die Visualisierung von Bewegung steht bei ihnen an erster

Stelle.

"Comic" bezeichnet inzwischen nicht mehr nur die Abenteuer von

Mickey Mouse und Donald Duck, die für viele Leser ein fester Bestandteil

ihrer Kindheit und Jugend sind. Seit im Jahre 1896 das erste "comic

book", "The Yellow Kid" erschien, hat das Medium Comic

zahlreiche stilistische und künstlerische Veränderungen durchgemacht.

Doch nicht nur der Stil änderte sich, auch die Themen der bunten

Hefte decken inzwischen ein breites Spektrum beinahe aller Bereiche ab,

denen sich auch Literatur und Film widmen. Von der Geschichte des Holocaust

(Bedürftig, Friedemann/Kalenbach, Dieter: "Hitler - Die Machtergeifung"

& "Hitler - Der Völkermörder", Carlsen 1989; Spiegelman,

Art: "Maus", Rowohlt 1992) bis zum profanen Kochbuch (Uderzo,

Albert/Crabos, Marie-Christine: "Kochspaß mit Asterix",

Egmont Ehapa 1996) ist hier alles zu finden. Dennoch haben fast alle Comic-Publikationen

eines gemeinsam: die Visualisierung von Bewegung steht bei ihnen an erster

Stelle.

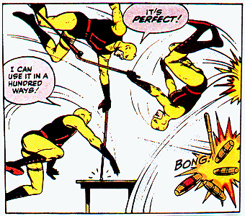

Warum ausgerechnet Superhelden? Die Hefte mit den Helden im Ganzkörper-Gymnastikanzug, die in fremden Welten oder lebensfeindlichen Großstadtmetropolen gegen geniale Gangster und schreckliche Superschurken kämpfen, entnehmen ihre pure Existenzberechtigung dem perfekten Zusammenspiel von Schrift und Bild und der daraus resultierenden "action": Der im "wahren Leben" blinde Superheld Daredevil entdeckt (Siehe Bildbeispiel) die Fähigkeiten seines Blindenstocks und benutzt ihn als Waffe im Kampf gegen das Verbrechen. Die bekanntesten Verteter der Gattung "Superheld", nämlich

"Superman" und "Batman", haben sogar über das

Medium hinaus, das sie hervorgebracht hat, Einfluß auf zahlreiche

Bereiche des täglichen Lebens.

Die bekanntesten Verteter der Gattung "Superheld", nämlich

"Superman" und "Batman", haben sogar über das

Medium hinaus, das sie hervorgebracht hat, Einfluß auf zahlreiche

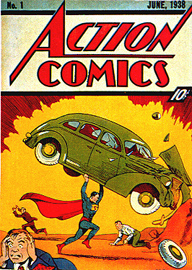

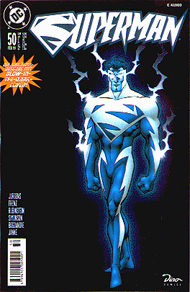

Bereiche des täglichen Lebens.So ist das Superman und Batman - Die Väter der Bewegung  Als die beiden Studenten Jerry Siegel und Joe Shuster 1938 den ersten

Superhelden der Welt in "Action Comics #1" das Licht der Welt

erblicken ließen, dachte wohl keiner der beiden daran, daß ihre

Schöpfung, eine Mischung aus unbesiegbarem Wesen vom anderen Stern

und der Personifizierung konservativer amerikanischer Moralvorstellungen,

einen unverzichtbaren Einfluß auf die gesamte Entwicklung dieses

Comic-Genres haben würde. Superman war seit seinem ersten Auftreten

im Jahre 1938 ein von der Charakterzeichnung her sehr konventioneller

Held, der den "Schurken der Woche" bekämpft, und nachdem

er die Welt (einmal mehr) gerettet hat, wieder in seine geheime Identität

als Reporter Clark Kent schlüpft.

Als die beiden Studenten Jerry Siegel und Joe Shuster 1938 den ersten

Superhelden der Welt in "Action Comics #1" das Licht der Welt

erblicken ließen, dachte wohl keiner der beiden daran, daß ihre

Schöpfung, eine Mischung aus unbesiegbarem Wesen vom anderen Stern

und der Personifizierung konservativer amerikanischer Moralvorstellungen,

einen unverzichtbaren Einfluß auf die gesamte Entwicklung dieses

Comic-Genres haben würde. Superman war seit seinem ersten Auftreten

im Jahre 1938 ein von der Charakterzeichnung her sehr konventioneller

Held, der den "Schurken der Woche" bekämpft, und nachdem

er die Welt (einmal mehr) gerettet hat, wieder in seine geheime Identität

als Reporter Clark Kent schlüpft.

Der Spielraum für außergewöhnliche Bildgestaltungen

oder kreative Verwendung von Schrift-Bild-Kombinationen ist bei dieser

Serie bis heute nicht besonders groß. Was man dem "Mann aus

Stahl" jedoch hochanrechnen muß: er hat das berühmte

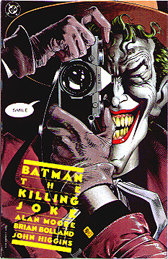

Auch Batman, der dunkle Rächer, der bald nach Superman die Arena

der Gerechtigkeitskämpfer in langen Unterhosen betrat, sorgte zu

Beginn in seinen Abenteuern nicht für besonders erwähnenswerte

Beispiele grafischer Gestaltung. Neue Autoren und Zeichner wie der "Batman-Spezialist"

Frank Miller machten in den 80er Jahren aus dem Gerechtigkeits-kämpfer,

dessen Ruf vor allem durch die alberne TV-Serie "Batman" aus

den 60er Jahren gelitten hatte, einen dunklen und vor allem seelisch gebrochenen

Charakter. In "Die Rückkehr des dunklen Ritters" (1986)

definierte Miller den Mythos von Batman neu. Aus dem Rächer mit dem

Cape wurde ein Mann mit starken psychischen Problemen, ein Superheld,

der unter dem hinterhältigen Mord an seinen Eltern sein ganzes Leben

lang zu leiden hat. Batman verbringt seine Nächte damit, gegen Verbrecher

zu kämpfen, von denen er in Punkto Brutalität und Skrupellosigkeit

oft selbst nicht mehr zu unterscheiden ist. In den "graphic novels",

romanartigen Comic-Büchern fand Batman in den 90er Jahren seine Bestimmung.

In ihnen wurde der künstlerischen Gestaltung der Figur und ihren

Text-Bild-Bezügen bedeutender Raum zugestanden.

Auch Batman, der dunkle Rächer, der bald nach Superman die Arena

der Gerechtigkeitskämpfer in langen Unterhosen betrat, sorgte zu

Beginn in seinen Abenteuern nicht für besonders erwähnenswerte

Beispiele grafischer Gestaltung. Neue Autoren und Zeichner wie der "Batman-Spezialist"

Frank Miller machten in den 80er Jahren aus dem Gerechtigkeits-kämpfer,

dessen Ruf vor allem durch die alberne TV-Serie "Batman" aus

den 60er Jahren gelitten hatte, einen dunklen und vor allem seelisch gebrochenen

Charakter. In "Die Rückkehr des dunklen Ritters" (1986)

definierte Miller den Mythos von Batman neu. Aus dem Rächer mit dem

Cape wurde ein Mann mit starken psychischen Problemen, ein Superheld,

der unter dem hinterhältigen Mord an seinen Eltern sein ganzes Leben

lang zu leiden hat. Batman verbringt seine Nächte damit, gegen Verbrecher

zu kämpfen, von denen er in Punkto Brutalität und Skrupellosigkeit

oft selbst nicht mehr zu unterscheiden ist. In den "graphic novels",

romanartigen Comic-Büchern fand Batman in den 90er Jahren seine Bestimmung.

In ihnen wurde der künstlerischen Gestaltung der Figur und ihren

Text-Bild-Bezügen bedeutender Raum zugestanden.

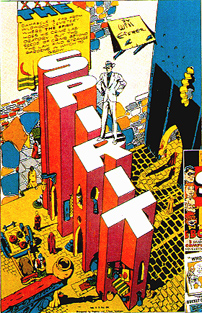

Selbstreferenz - Der Comic nimmt sich selbst aufs Korn Ein wichtiges Gestaltungsmittel des Mediums Comic ist die Möglichkeit, selbstreferentiell zu arbeiten. Das heißt, das Medium Comic beschäftigt sich mit seinen eigenen Mechanismen und Konventionen und nutzt sie, um sich satirisch mit sich selbst auseinanderzusetzen. Diese Art von Comics gab es schon sehr früh in der Geschichte dieser Literaturform. Ein Comic-Künstler, der bereits 1940 das Konzept der Selbstreferentialitüt

verwirklichte, war Will Eisner. Er bezeichnete sich selbst als "visueller

Geschichtenerzähler". Eisner nutzte seinen größten

Erfolg, die Kriminal-Serie "The Spirit", in der ein maskierter

Detektiv die Verbrecher jagt (übrigens einer der ersten Superhelden),

um mit Hilfe von plastischen Schrift-Bild-Kombinationen die exotischen

Abenteuer des Helden zu illustrieren. Im Bildbeispiel nutzt Eisner Schriftzüge

(oft auch in anderen Titelbildern die Titelschrift) als aktives Element

des Bildes, die auch dramaturgische Funktion haben. Der Schriftzug "Spirit"

bildet das Dach mehrerer kleiner Gebäude auf einem orientalischen

Bazar. In den Schatten der Buchstaben sind kleine Haustüren und Fenster

eingelassen, die die Illusion von tatsächlich vorhandenen Gebäuden

aufkommen lassen. Ebenso bemerkenswert ist der sogenannte "Writer´s

Credit", die Autorennennung als Beschriftung auf einem kleinen Vordach.

Eisner machte ein Markenzeichen aus dieser Art von Spiel mit den Konventionen

des Comic-Genres und benutzte sie in der gesamten "The Spirit"-Serie.

Ein Comic-Künstler, der bereits 1940 das Konzept der Selbstreferentialitüt

verwirklichte, war Will Eisner. Er bezeichnete sich selbst als "visueller

Geschichtenerzähler". Eisner nutzte seinen größten

Erfolg, die Kriminal-Serie "The Spirit", in der ein maskierter

Detektiv die Verbrecher jagt (übrigens einer der ersten Superhelden),

um mit Hilfe von plastischen Schrift-Bild-Kombinationen die exotischen

Abenteuer des Helden zu illustrieren. Im Bildbeispiel nutzt Eisner Schriftzüge

(oft auch in anderen Titelbildern die Titelschrift) als aktives Element

des Bildes, die auch dramaturgische Funktion haben. Der Schriftzug "Spirit"

bildet das Dach mehrerer kleiner Gebäude auf einem orientalischen

Bazar. In den Schatten der Buchstaben sind kleine Haustüren und Fenster

eingelassen, die die Illusion von tatsächlich vorhandenen Gebäuden

aufkommen lassen. Ebenso bemerkenswert ist der sogenannte "Writer´s

Credit", die Autorennennung als Beschriftung auf einem kleinen Vordach.

Eisner machte ein Markenzeichen aus dieser Art von Spiel mit den Konventionen

des Comic-Genres und benutzte sie in der gesamten "The Spirit"-Serie.

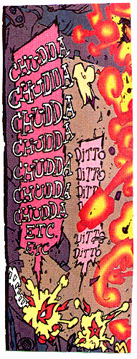

Ein aktuelleres Beispiel für die Anwendung von Selbstreferentialität

in Superhelden-Comics ist die amerikanische Superhelden-Parodie "Trencher".

Hier werden in der laufenden Handlung Schrift-Bild-Elemente verwendet,

um Comic-Konventionen zu demontieren. Zum Beispiel wird die laufende Handlung

durch zahlreich auftauchende Hinweisschilder aufgehalten und in Sprechblasen

werden die Lautmalereien des Comic veralbert. Hier steht der satirische

Aspekt dieses Stilmittels im Vordergrund. Im Beispiel wird eine arbeitende

Maschine durch die Sprechblase "Chudda, Chudda" charakterisiert,

gleichzeitig aber durch eine zweite Sprechblase mit dem Inhalt "Ditto,

Ditto" ins Lächerliche gezogen.

Ein aktuelleres Beispiel für die Anwendung von Selbstreferentialität

in Superhelden-Comics ist die amerikanische Superhelden-Parodie "Trencher".

Hier werden in der laufenden Handlung Schrift-Bild-Elemente verwendet,

um Comic-Konventionen zu demontieren. Zum Beispiel wird die laufende Handlung

durch zahlreich auftauchende Hinweisschilder aufgehalten und in Sprechblasen

werden die Lautmalereien des Comic veralbert. Hier steht der satirische

Aspekt dieses Stilmittels im Vordergrund. Im Beispiel wird eine arbeitende

Maschine durch die Sprechblase "Chudda, Chudda" charakterisiert,

gleichzeitig aber durch eine zweite Sprechblase mit dem Inhalt "Ditto,

Ditto" ins Lächerliche gezogen.The Next Generation  Im Bereich der Superhelden-Comics wurde der deutsche Markt in den letzten

Jahren geradezu überschwemmt von zahlreichen neuen Produktionen aus

den USA. Besonders hervor tat sich dabei der kleine Independent-Verlag

"Image" mit einer kaum übersehbaren Zahl von neuen Heftchen-Reihen:

"Witchblade", "C.Y.B.E.R.Force", "Gen13",

"Darkness", "WildC.A.T.S." sowie andere Reihen dieses

Verlages haben auch in Deutschland eine große Fangemeinde um sich

geschart.

Im Bereich der Superhelden-Comics wurde der deutsche Markt in den letzten

Jahren geradezu überschwemmt von zahlreichen neuen Produktionen aus

den USA. Besonders hervor tat sich dabei der kleine Independent-Verlag

"Image" mit einer kaum übersehbaren Zahl von neuen Heftchen-Reihen:

"Witchblade", "C.Y.B.E.R.Force", "Gen13",

"Darkness", "WildC.A.T.S." sowie andere Reihen dieses

Verlages haben auch in Deutschland eine große Fangemeinde um sich

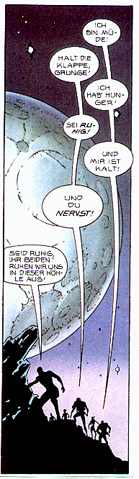

geschart.  In der Serie "Gen13" z.B. geht es um eine Gruppe von vier Jugendlichen,

bei denen aufgrund geheimer Regierungsexperimente verborgene, genetisch

angelegte Kräfte freigesetzt werden. Diese Gruppe kämpft nun,

nachdem sie dem Zugriff der geheimen Organisation entkommen ist, unter

der Führung ihres Teamleiters John Lynch gegen die Organisation,

die die Jugendlichen wieder in ihre Finger bekommen will. Die in den USA

außerordentlich erfolgreich laufende Serie beinhaltet zahlreiche

emotionale Konflikte, vor allem, weil vier gerade erst dem Teenageralter

entwachsene Helden miteinander auskommen müssen, die oft mit sich

selbst noch mehr Schwierigkeiten haben, als mit den Gegnern, gegen die

sie antreten müssen (wie auch im ersten Bildbeispiel zu sehen ist).

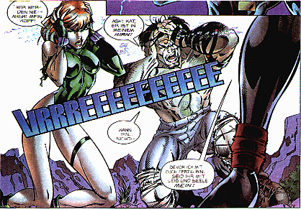

Das zweite Beispiel demonstriert die Verwendung von Lautworten im Bildausschnitt.

Der Haupt-Bildbereich, in dem sich die Handlung abspielt, bleibt unberührt,

der Vordergrund jedoch wird von einer Onomatopoesie, einem Lautwort, wie

es in Comics häufig verwendet wird, durchbrochen. Die Gestaltung

des Lauts als "ohrenbetäubend" und "durchdringend"

wird so visualisiert. Die Reaktion läßt sich an den Gesichtern

der Akteure ablesen.

In der Serie "Gen13" z.B. geht es um eine Gruppe von vier Jugendlichen,

bei denen aufgrund geheimer Regierungsexperimente verborgene, genetisch

angelegte Kräfte freigesetzt werden. Diese Gruppe kämpft nun,

nachdem sie dem Zugriff der geheimen Organisation entkommen ist, unter

der Führung ihres Teamleiters John Lynch gegen die Organisation,

die die Jugendlichen wieder in ihre Finger bekommen will. Die in den USA

außerordentlich erfolgreich laufende Serie beinhaltet zahlreiche

emotionale Konflikte, vor allem, weil vier gerade erst dem Teenageralter

entwachsene Helden miteinander auskommen müssen, die oft mit sich

selbst noch mehr Schwierigkeiten haben, als mit den Gegnern, gegen die

sie antreten müssen (wie auch im ersten Bildbeispiel zu sehen ist).

Das zweite Beispiel demonstriert die Verwendung von Lautworten im Bildausschnitt.

Der Haupt-Bildbereich, in dem sich die Handlung abspielt, bleibt unberührt,

der Vordergrund jedoch wird von einer Onomatopoesie, einem Lautwort, wie

es in Comics häufig verwendet wird, durchbrochen. Die Gestaltung

des Lauts als "ohrenbetäubend" und "durchdringend"

wird so visualisiert. Die Reaktion läßt sich an den Gesichtern

der Akteure ablesen.

Superhelden Sterben nicht Die zahlreichen Aspekte des Mediums Comic, von denen hier einige vorgestellt wurden, füllen bereits dicke Bücher. Nicht nur Comic-Fans in aller Welt beschäftigen sich mit den bunten Heftchen, auch an Universitäten werden bereits Arbeiten zu diesem Thema geschrieben (Thomas Sieck: Der Zeitgeist der Superhelden. Das Gesellschaftsbild amerikanischer Superheldencomics von 1938 bis 1988. Diplomarbeit. Meitingen 1999; Jens Balzer: Das Wesen des Comics. Über Dialektik und Indifferenz in Bild-Text-Verhältnissen. Unveröffentlichte Magisterarbeit. Universität Hamburg 1996). Superhelden im allgemeinen mögen zwar mit ihren überkommenen

Moralvorstellungen und ihrer Law-and-Order-Mentalität an der Schwelle

zum 21. Jahrhundert zu einer aussterbende Rasse gehören. Unzweifelhaft

sind diese Comics aber Beweis dafür, wie das Zusammenspiel von

Schrift und Bild Bewegung hervorbringt und in vielfältiger Weise

die Leser dieser Literaturerzeugnisse auch heute noch anspricht. Superhelden

sind die heroischen Vertreter eines Mediums, das auch heute nichts von

seiner Faszination eingebüßt hat. Man muß nur selbst Held

genug sein, sich darauf einzulassen. |

| Ausführlichere Angaben zum Thema über e-mail beim Verfasser des Artikels: medienobservationen@lrz.uni-muenchen.de |

Sämtliche Beiträge

dürfen ohne Einwilligung der Autoren ausschließlich zu privaten

Zwecken genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.

© Medienobservationen 1999.