Daniel Krause

Gibt es unheimliche

Musik?

Ein Antwortversuch.

Es gibt das Unheimliche in

der Musik – überall dort, wo die Brüchigkeit der musikalischen

Weltordnung aufscheint, zumal in solchen Klängen und Modulationen,

die de iure unzulässig sind, aber wie nebenbei zu Gehör gebracht

werden, als Teil des musikalischen Alltags. Dergleichen ist weit unheimlicher

als effektsichere Soundtracks zu Mystery-Filmen und allerlei Kakophonien.

Mephisto ist kein Schreihals.

1. Zu Beginn

Ein vielzitiertes Aperçu Franz Schuberts besagt,

er kenne keine fröhliche Musik. Einiges spricht dafür, dass

er Recht hat. Zwar gibt es Humor in der Musik, besonders bei Haydn: Das

reicht vom derben 'Furzen’ des Fagotts zu süffisanten harmonischen

Wendungen und – nicht zuletzt – zur Parodie kompositorischer

Einfalt. (1) Auch gibt es heitere Stimmungen, speziell

in jenen Sätzen, die mit 'Allegro’ oder 'Andante’ überschrieben

sind. 'Allegria’ meint ja nichts anderes als Heiterkeit. Doch Fröhlichkeit?

Man müsste bis Rosamunde hinabsteigen (nicht Schubert ist gemeint!).

Ob solche schenkelklopfende Lustigkeit nicht zugleich die Traurigkeit

der Depravation verströmt, das mag hier offen bleiben. Für die

'Ernste Musik’ jedenfalls wird man Schubert zustimmen müssen.

Wir stellen nun eine andere (gleichwohl ähnlich gelagerte) Frage:

Gibt es unheimliche Musik? Allzu leicht verführt sie zur haltlosen

Spekulation. Wir wollen nüchtern bleiben, auch um den Preis philisterhaften

Biedersinns.

2. Das Unheimliche in der Musik

Es gibt einen 'direkten Draht’

vom Klang durchs Ohr zum Herzen, denn manche Klänge scheinen bei

allen Hörern Unbehagen oder – wenigstens – Staunen zu

erregen. Hier sind die Tremoli am Beginn einiger Brucknersinfonien zu

nennen. Sie bezeichnen (in Bruckners Ton-Symbolik) das Chaos am Anfang

der Welt – 'der Geist schwebt über den Wassern’) –,

einen Zustand vor der Verfestigung ontischer Strukturen. Das muss uns

be-fremden. Es kommt wenigstens in die Nähe des Unheimlichen.

Nun gibt es einen gewichtigen Einwand: Ist diese Erscheinung universell?

Empfänden die Eskimo oder die Griechen genauso? Zweifel sind angebracht.

Wir tun gut daran, das Unheimliche als 'anthropologische Konstante’

fahren zu lassen. (2)

Betrachten wir also den Aufbau

'unserer’ musikalischen Welt: der neuzeitlichen Kunstmusik des Westens.

(Die meisten 'Volksmusiken’ und die Pop-Musik ahmen sie nach.) (3)

i) Es ist keine Selbstverständlichkeit,

dass zwischen Tönen (regelmäßige Schwingung) und Geräuschen

(unregelmäßige Schwingung) unterschieden wird. Nicht wenige

außereuropäische Kulturen verzichten auf diese Trennung. Für

unsere Tradition ist sie wesentlich.

ii) Wie das Frequenzspektrum

eingeteilt wird, das hängt von kontingenten Setzungen ab –

und variiert nach Zeit und Ort. (4) Im Allgemeinen

wird im 18. und 19. Jahrhundert tiefer „eingestimmt“ als heute.

Der „Kammerton“ (a’) liegt heute meist bei circa 440

Hz, früher waren es nicht selten 415 Hz. (5)

iii) Welche Intervalle bevorzugt werden –

auch das ist kontingent. In unserer Musikkultur sind es Quint und Quart.

iv) Wie Intervalle zu Tongeschlechtern und

Tonarten zusammengefasst werden – kontingent. Heute werden zwei

Tongeschlechter 'postuliert’: Dur und Moll (und entsprechende Tonarten:

C-Dur, D-Dur etc.). Am Rande haben sich die mittelalterlichen „modalen“

Tongeschlechter erhalten.

v) Welche Übergänge zwischen Tonarten

zugelassen werden – auch dies ist kontingent. Modulationen über

die Quint (d.h. die Dominante), die Quart (Subdominante) und die Terz

(Mediante) sind am wahrscheinlichsten.

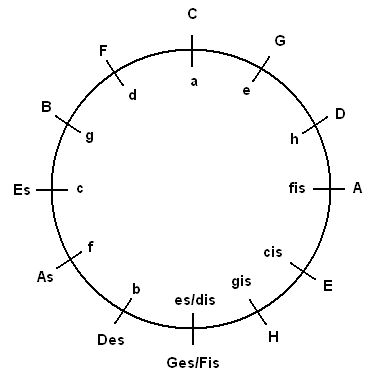

Die drei letzten Festlegungen lassen sich am

berühmt-berüchtigten Quintenzirkel ablesen. Außerhalb

des 'Zirkels’ sind die Dur-Tonarten angeordnet, innerhalb des 'Zirkels’

die Moll-Tonarten. Jede Dur-Tonart ist von der ihr zugeordneten Moll-Tonart

eine Terz entfernt, von der nächsten Dur-Tonart eine Quint (nach

rechts) bzw. eine Quart (nach links). Damit ist vorgegeben, wie die Übergänge

zwischen Tonarten („Modulationen“) zu gestalten sind. Kurzum:

Der Quintenzirkel beschreibt die harmonische Ordnung 'unserer’ Musik.

Er grenzt den Tonartenraum ein und legt dessen innere Zusammenhänge

fest.

Quelle: http://quintenzirkel.know-library.net

Was hat es nun mit dem Unheimlichen in der Musik auf

sich?

Die harmonische Ordnung kann aufgelöst, de-komponiert werden –

Ravels La Valse beschreibt diesen Vorgang. Sie kann in statu nascendi

vorgeführt werden, ungefestigt, tastend – am Anfang mancher

Brucknersinfonie. Sie kann außer Kraft gesetzt, suspendiert werden

– das geschieht in der freien Atonalität Schönbergs (um

1910). Zuweilen wird sie ersetzt – durch eine andere Ordnung, z.B.

Schönbergs Zwölftontechnik (um 1920), Hábas Vierteltontechnik,

Boulez’ Serialismus. Allein das ist nicht das Unheimliche in der

Musik. Solche Kompositionen mögen uns aufrütteln oder in Rage

versetzen. Unheimlich sind sie uns nicht. Das zeigen die Reaktionen des

Publikums. Meist lehnt es dergleichen vehement ab, mit selbstgewisser

Borniertheit und kernigem Ressentiment. Es glaubt noch immer zu wissen,

was sich gehört: Die 'Ordnung der Töne’ wird nicht erschüttert.

Die Regeln sind weiter in Kraft. (6) Unheimlich wird

es erst dann, wenn wir nicht mehr gewiss sind, was 'geht’ und was

nicht. Wenn die Brüchigkeit und Kontingenz der 'Welt-Ordnung’

zu Gehör kommt – und sei es für den Augenblick. Wenn hörbar

wird, dass alles auch anders sein könnte – dann wird uns 'ganz

anders’. Effekt, Lautstärke, Kraftmeierei sind nicht erforderlich

für solche Irritationen. Das Unheimliche lärmt nicht. Im Gegenteil:

Es sind die Unter- und Zwischentöne, die uns verunsichern. Jene Harmonien

und Modulationen, die in der 'Ordnung der Töne’ nicht vorgesehen

sind, aber wie nebenbei, wie Trivialitäten daherkommen. Mezzoforte

oder Piano (nicht Forte oder Pianissimo) lauten die typischen Vortragsbezeichnungen.

Die größten Katastrophen geschehen im Vorübergehen. (Der

Teufel steckt im Detail.) Dann spüren wir: Kein Halt, nirgends.

Wo finden sich solche Verstörungen? Dort,

wo so mancher reinen Wohlklang vermutet: Bei Mozart, z.B. im Dissonanzenquartett

KV 465. Zunächst scheint der Meister von Harmonik nichts wissen zu

wollen: Die Welt ist aus den Fugen. Das ist nicht eigentlich unheimlich,

wir wiesen darauf hin. Unheimlich wird es danach: Die Dissonanzen haben

unvermittelt ein Ende. Es beginnt diatonischer Alltag – als sei

nichts geschehen: Ein dem Anschein nach harmloses Thema, C-Dur. Die Selbstverständlichkeit

des Übergangs schockiert.

Ein anderes Beispiel: Das Sanctus von Schuberts Messe Es-Dur durchmisst

vier (teils abseitige) Tonarten – in sieben Takten. Zugegeben: Sakralmusik

ist prädestiniert, 'jenseitige’ Klänge hören zu lassen.

Doch der harmonische Kontext der Messe ist relativ konventionell. (Das

gilt auch für Mozarts und Beethovens Beiträge zum Genre.) Kein

Zufall also, dass die wilden Modulationen des Sanctus uns frösteln

lassen.

Wohlgemerkt: Dies sind Werke des Kanons, gängiges Konzertrepertoire.

Die 'Klassische Musik’ trägt das Prinzip ihrer (harmonischen)

'Dekonstruktion’ in sich. Eben darum ist sie Kunst, nicht Kitsch.

3. Zum Schluss

Wie lässt sich die Richtigkeit unseres

Antwortversuchs prüfen? Wir machen dreierlei geltend: Unser Argument

ist verständlich. (Das könnte auch anders sein.) Es ist kohärent.

(Daran halten wir fest, bis zum Nachweis des Gegenteils.) Unser Argument

ist im Ergebnis plausibel: Es weist diejenigen 'Stellen’ als unheimlich

aus, die unserer Alltagserfahrung unheimlich scheinen.

Hinweis

Die Musiker des Alban-Berg-Quartetts

und das Franz-Schubert-Quartetts haben gute Einspielungen des Dissonanzenquartetts

vorgelegt.

Wolfgang Sawallisch und der Sächsischen Staatskapelle verdanken wir

eine strenge, unsentimenale Lesart der Messe Es-Dur. Sie bringt das Verstörende

dieser Musik umso eindrucksvoller heraus.

Fußnoten

- Das bekannteste Beispiel ist Mozarts Ein musikalischer

Spaß, KV 522. Hier werden dümmliche Komponisten aufs Korn

genommen. (zurück)

- Das schließt wohlgemerkt nicht aus, dass unterschiedliche

musikalische Erscheinungen bei Angehörigen verschiedener Kulturen

ähnliche oder gleiche körperliche und geistige Empfindungen

auslösen. (zurück)

- Kein Zweifel: Längst gibt es Musik, die sich außerhalb

dieser Tradition einordnet, man denke nur an Minimal Music oder die

Kompositionen Feldmans. Für diese Art Musik sind wir nicht zuständig.

Wir können lediglich vermuten, dass sie ihr eigenes Unheimliches

hervorgebringt: indem sie Ordnungsmuster etabliert – und unterläuft.

(zurück)

- Eine entscheidende Zäsur ist die Einführung

der „gleichschwebenden Temperatur“ Mitte des 18. Jahrhunderts.

Hier beginnt die musikalische Neuzeit: Von jetzt an werden Instrumente

so gestimmt [=temperiert], dass sie in alle Tonarten modulieren können.

Erst jetzt wird es möglich, den Tonartenraum auszuschöpfen.

Aus diesem Anlass hat Bach sein Wohltemperiertes Klavier geschrieben.

(zurück)

- Dass niedriger eingestimmt wurde, hat praktische Gründe: Die

Darmsaiten der alten Streichinstrumente konnten höhere Spannungen

(mithin höhere Töne) weniger leicht verkraften als moderne

Stahl- oder Nylonsaiten.

Die hohe Stimmung unserer Tage hat einen bemerkenswerten Effekt: Die

Musik des Barock (sowie der Klassik und der Romantik) wird um einen

Halbton zu hoch aufgeführt, gleichsam transponiert. Auch daher

erklärt sich der Erfolg der 'Originalklangbewegung’. (zurück)

- Der Tritonus (die übermäßige Quart) kann also nicht

als unheimlich gelten – obwohl er niemand geringeren als den

Leibhaftigen symbolisiert („diabolus in musica“): Er lässt

die symbolische Ordnung der Töne intakt, ja er bestätigt

sie. (zurück)

|